「一口目」のミラクルストーリー VOL.1

~江戸切子職人 木村泰典~

取材・撮影 YOMIURI BRAND STUDIO

「根気一筋」から生まれる究極の輝き

カレイドスコープのような、幾何学模様の連なり。光の反射が、繊細な文様をさらに輝かせる。東京都の伝統工芸士、木村泰典さん(68)が作る江戸切子のグラスは、光を幾重にも屈折させて、驚くほど美しい輝きを生み出す。

複雑さは単調さから生まれる、と木村さんは言う。東京都墨田区にある工房は、自宅の一部だ。9坪ほどの薄暗い土間は、雪が降り積もったように、床がガラスの破片と研磨剤に白く覆われている。ここでほぼ半世紀、木村さんは毎日のように、ガラスを削っている。「とにかく根気がいる仕事。根を詰めて、詰めて、細かい作業を延々と繰り返す。今の若い人にやらせても、すぐに逃げ出してしまうでしょう」。

ガラスをひたすら「削って磨いて」

江戸切子は江戸時代の天保5年(1834年)、江戸大伝馬町(おおでんまちょう)のビードロ屋加賀屋久兵衛がガラスの表面に彫刻をしたのが最初といわれている。大正時代から昭和初期にかけて発展し、1985年には東京都の伝統工芸品、2002年には国の伝統的工芸品に指定された。

工程は主に6段階ある。最初は「割り出し」。カットの目安となるように、縦横に印を付ける。次は「粗摺(あらず)り」。ダイヤモンドホイールと呼ばれる、回転する円盤で大まかにガラスを削る。「三番掛け」は、さらに目の細かい円盤で、細かく滑らかにカットを施していく。「石掛け」でカット面をより滑らかに仕上げ、「磨き」でカット面の光沢を出す。最後に磨きの仕上げである「バフ掛け」。基本的には、何段階にもわけて、削って、磨いて、の繰り返し。そのひとつひとつの作業を、いかに丁寧に行うかで、できあがりが違ってくる。

「木村さんの手に届く装飾前のガラスも、複数の職人の手によるミリ単位の作業により作られている

ミリ単位の作業 極度の集中力

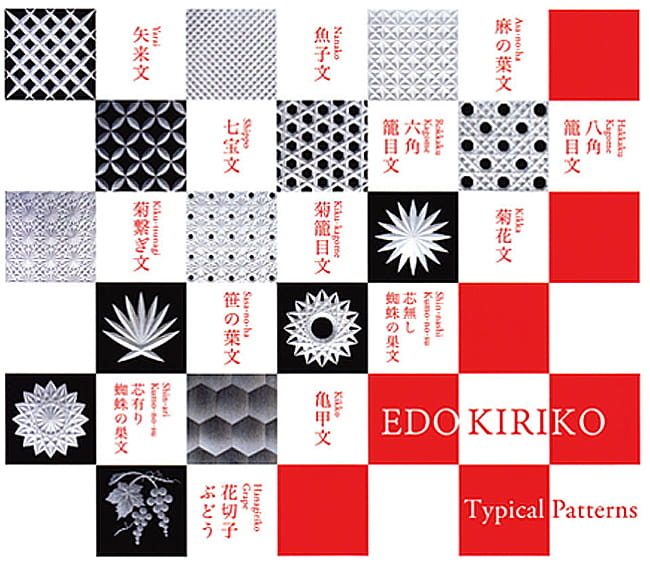

矢来(やらい)文、魚子(ななこ)文、麻の葉文、六角籠目(ろっかくかごめ)文、菊繋(きくつな)ぎ文、芯有り蜘蛛の巣(しんありくものす)文、亀甲(きっこう)文……。代表的な文様は14種類。様々なものをモチーフにした細かな文様だ。これらを単独で、あるいは組み合わせて、どのようにデザインするかを考える。カットには、大きさの違う何種類もの円盤を使う。髪の毛ほどの細い線を、カーブをかけながら削っていく。極度の集中力が必要な、ミリ単位の作業が延々と続く。

木村さんの場合、妻の光代さん(63)が「割り出し」などを手伝うが、あとは1人で作業する。毎日、午前7時20分ごろから仕事が始まる。円盤の前に座って、ガラスをひたすら削る。日によって違うが、この日は40個ほどのグラスを削った。夜7時になると、作業場のすぐ隣にある部屋で夕飯を食べ、7時半ごろ、再び円盤の前に座る。「30分ほどの残業です。この時間が好きなんです。誰も来ないし、静かで、集中できる」。休むのは週に1度、日曜日だけだ。

父の病で決心「この道を継ごう」

この世界に入ったのは大阪万博が開かれた1970年。19歳だった。高校を卒業して、大学を受験したが失敗。どうしようか、迷いながらぶらぶらしていたら、父親から「暇だったら手伝えよ」と声を掛けられた。

父親の木村義雄さんは、江戸切子の職人だった。「全く継ぐつもりはなかったけれど、ほかにやることもないから、仕方なくやっていた。他人だったら出て行くけれど、自分の家だから逃げられないし、もう懸命でした」。

江戸切子の基本となる「矢来」と呼ばれるひし形の文様のグラスを作っていたが、最初は磨きのみ。やがて、ガラスを削るようになると、父親からは「違うだろう」と怒られた。「文様が違うということなんだけど、どこが違うのか、わからなかった。今思うと、微妙な違いがあったんでしょうね」。

ある日、父親が胆石で入院した。それまで、胃が痛いと訴え、何度も病院に行ったが、原因がわからなかった。判明した時は手遅れに近く、即、入院。それから2か月ほど、父親は自宅に戻ることが出来なかった。木村さんは突然、ほぼ1人ですべての仕事をやらざるを得なくなった。「まだ習って数年。母親が磨きを手伝ってくれたけど、もう、自分しかいないから、必死でした。もし、今のようにいろんな種類の江戸切子をやっていたら、出来なかったでしょうね。あの頃は、矢来切子だけだったから、何とかなった。あれを乗り切ったので、この仕事を続ける決心がつきました」。

バブル崩壊も乗り越えて半世紀

バブルが崩壊した頃は、1か月ほど、注文が途絶えたこともあった。「正直言って、ぜいたく品ですよ。なくてもいいじゃないですか。景気が悪くなると、すぐに影響を受けます」。妻が内職をして収入を支えたという。「そんな時こそ、自分の『作品』に取り組めばいいんですが、もう発想も浮かばない。新たな作品を生むには、1か月ほど、かかりっきりになる必要があります。今はそんな暇もありません」。逆に注文が増えても、手作りなので量産は出来ない。

今年、江戸切子を始めてちょうど50年目になるという。江戸切子協同組合が開く「江戸切子新作展」のために、新たなデザインを考えて、入賞したこともある。だがほとんどは、同じ場所での「うんざりする」ような、同じ作業の繰り返しだ。

息子は自転車の組み立てや販売を手がけていて、後は継がない。「そりゃあ、自転車の方が仕事としては面白いと思いますよ。こんな単調な仕事……」。木村さんがそう言えば言うほど、手にする江戸切子のグラスは、複雑な文様が様々に光を反射して、美しい輝きを放つ。

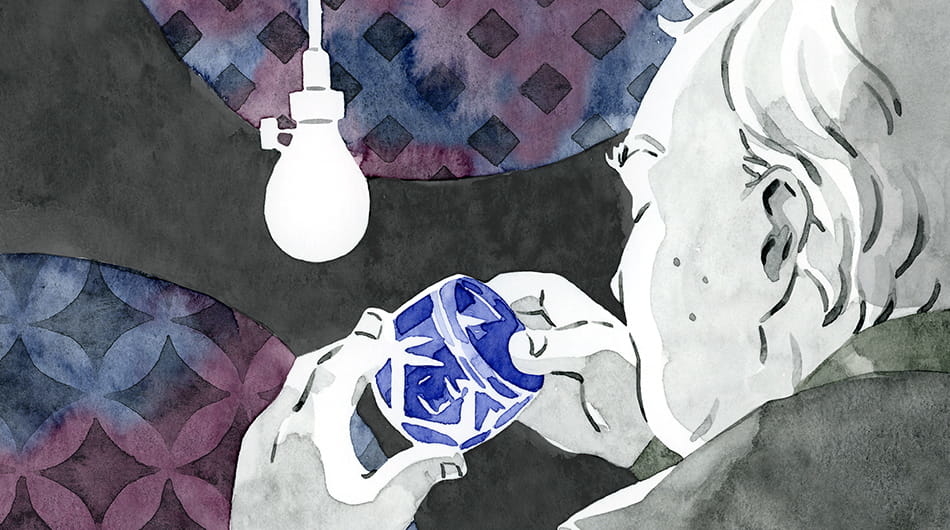

精魂込めた後の一口 最高の解放感

夕食後の「残業」が済むと、ようやく、木村さんの1日が終わる。風呂に入ると、午後9時ごろ。ビールをグラスに注ぐ。缶のまま飲まず、必ずグラスに注ぐのが、木村さんのこだわりだ。最初の口当たりが柔らかくなるのだという。

「延々とガラスを削って、根を詰めるからこそ、うまい。やはり、一口目が最高です。一口目で、気持ちがパッと解放されるんでしょうね」。

職人として妥協を許さず、日々、仕事に精魂を傾けてきた。その姿勢が、最高に美しい江戸切子を生み、「最高にうまい一口目」を生む。

木村さんの言う「単調さ」は、半世紀にわたって磨き抜かれた熟練の職人技による正確さや緻密さだ。それは、「麦」と「ホップ」以外に何も加えないというシンプルさに、あらゆる技術と情熱が注ぎ込まれていることと、どこかで通じ合っているのかもしれない。

年齢は公開(2019年1月)当時

取材協力:太武朗工房

イラスト:星野ちいこ